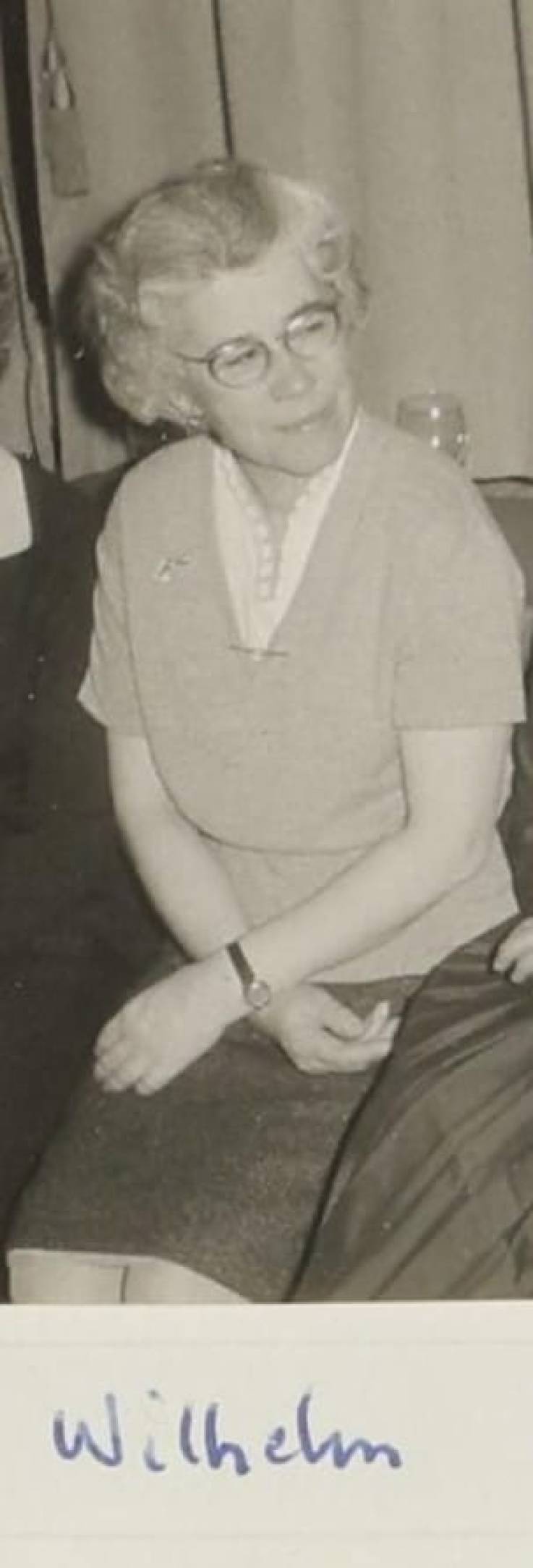

Wie jedes Jahr feiert der Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten (VLA) auch diesen Juni wieder den „Archivmonat“. Das Thema ist dieses Mal „Der/Die Archivist/-in“ – die perfekte Gelegenheit, um eine ganz besondere Archivistin hervorzuheben: Eugénie Wilhelm (1917-1988).

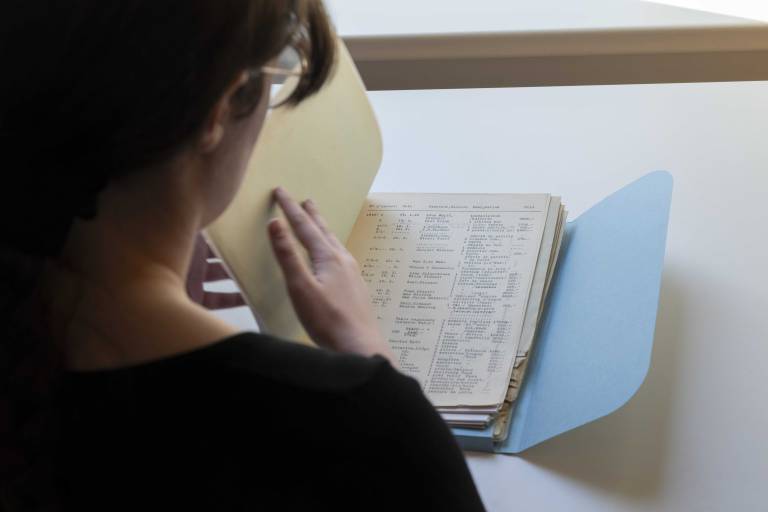

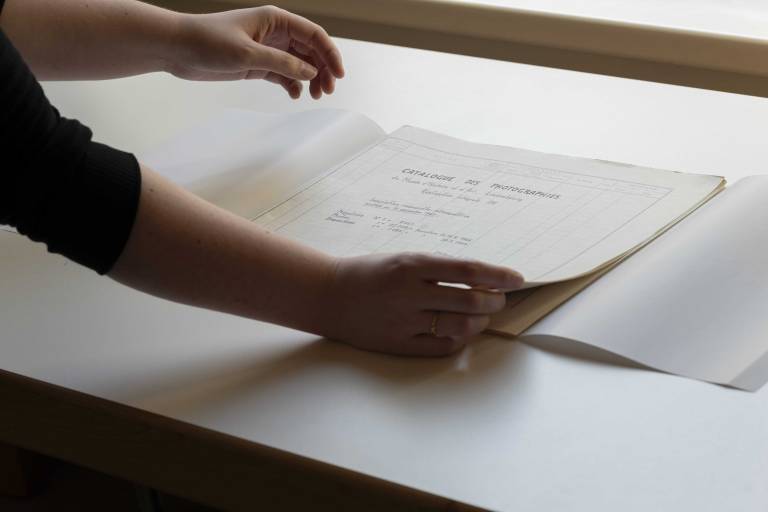

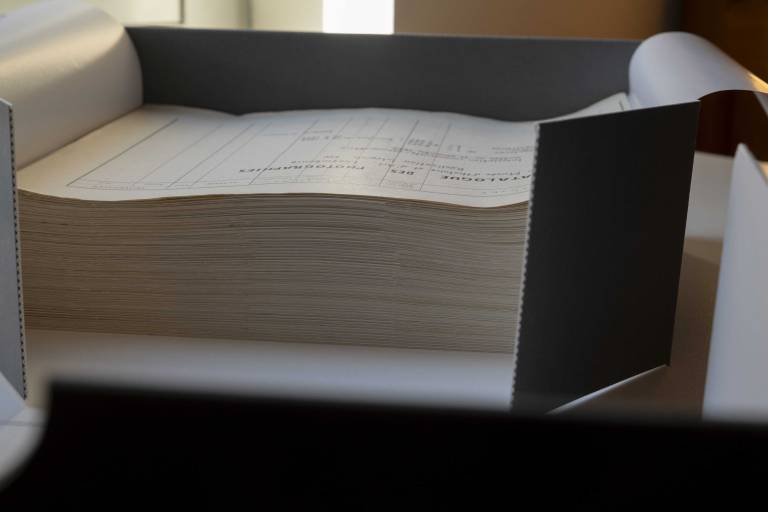

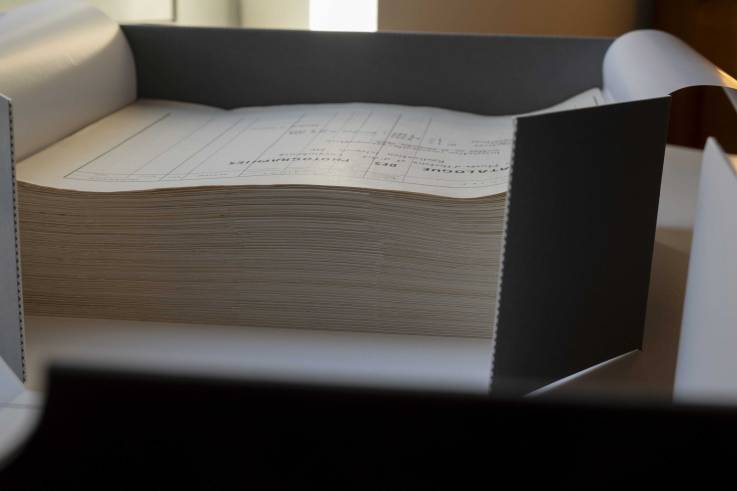

Ich persönlich lernte Eugénie Wilhelm zunächst durch ihre im Haus berühmten Listen kennen und möchte daher an dieser Stelle vor allem diesen Aspekt ihrer Arbeit vorstellen. Ihre wohl beeindruckendste Liste ist der „Katalog der Fotografien des Museums für Geschichte und Kunst“. Er ist nicht nur eine Fundgrube für detaillierte Informationen über das sogenannte „Ikonografische Archiv“, sondern gibt auch einen wunderbaren Einblick in die Arbeitsweise von Eugénie Wilhelm.

Der Fotokatalog, eine unerschöpfliche Quelle

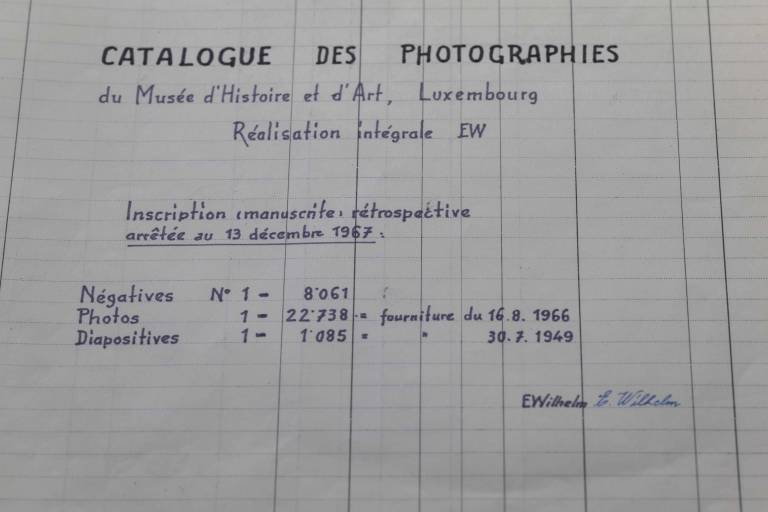

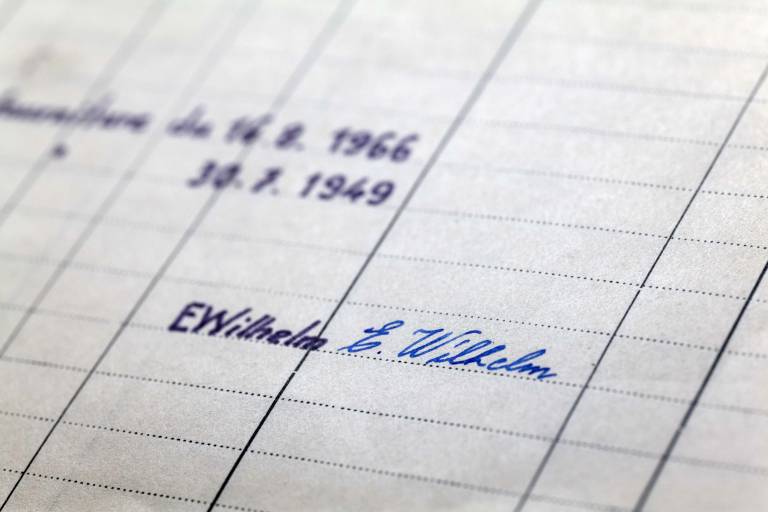

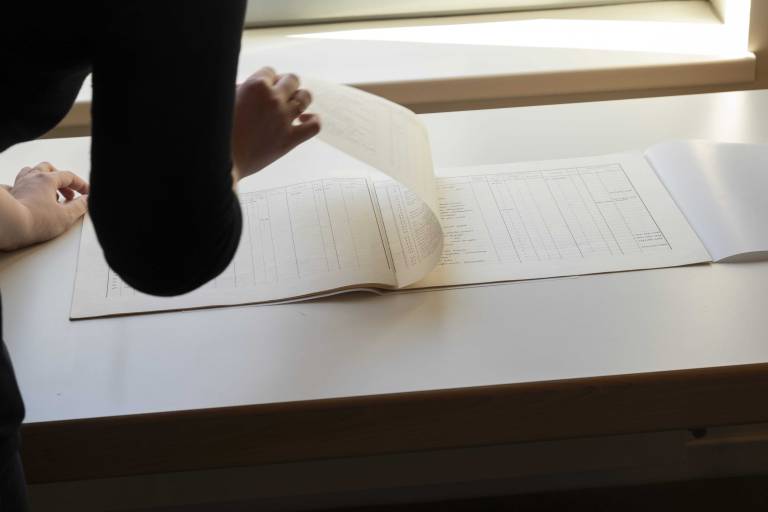

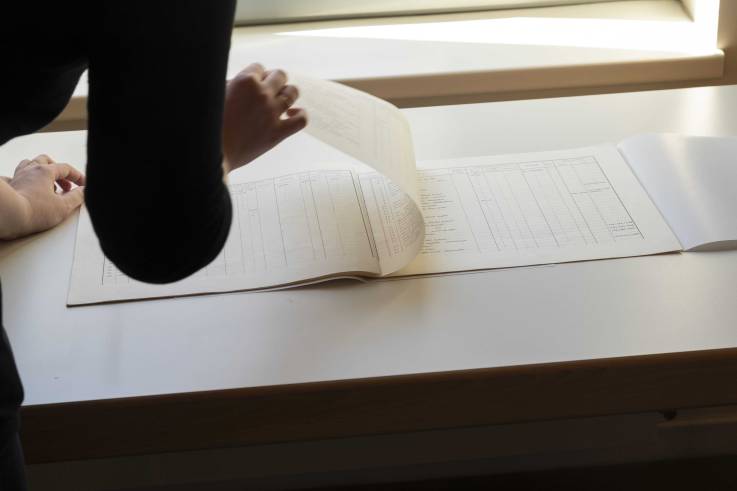

Der Katalog ist, einfach gesagt, eine Liste aller Fotografien, die das Museum zwischen 1940 und 1967 gesammelt hat. Damals – bevor digitale Technologien es ermöglichten, in Sekundenschnelle tausende Fotos zu machen – war es sehr aufwendig, Fotos herzustellen und zu konservieren. Sie waren viel seltener als heute und wichtig genug, um den Aufwand, sie alle einzeln aufzulisten und zu beschreiben, zu rechtfertigen. Denn ohne das Internet gab es auch weniger Möglichkeiten, Zugriff auf Bilder von Objekten oder Orten zu bekommen – besonders, wenn man ein ganz bestimmtes Objekt sehen wollte. Vor diesem Hintergrund lag es für das Museum nahe, Fotografien zu sammeln. Zum einen hatte das Museum großes Interesse an Fotos der eigenen Sammlung – diese konnten z. B. in seinen Publikationen abgedruckt werden, und man musste nicht unbedingt vor dem Objekt selbst stehen, um es zu studieren – und zum anderen auch an Fotos von archäologischen Grabungen oder Fotos, die das Aussehen Luxemburgs, seiner Städte und Dörfer sowie seiner wichtigen Persönlichkeiten dokumentieren. Wie sie selbst in ihrer Schlussnotiz schrieb, begann Eugénie Wilhelm am 1. Oktober 1958 mit der Arbeit, die Fotosammlung, die bis in die 1940er Jahre zurückreichte, zu dokumentieren. Auf 973 Seiten notierte sie in klarer und leserlicher Handschrift für jedes einzelne Foto, das ins Archiv aufgenommen wurde, die Nummer, das Motiv, das Format, den Fotografen, das Aufnahmedatum und die Provenienz. Insgesamt umfasst ihr Werk etwa 25.000 Zeilen.

GRUNDLAGEN EINER DATENBANK Am 13. Dezember 1967 wurde entschieden, die Arbeit an diesem ausführlichen Katalog nicht fortzuführen. Über die Gründe kann nur spekuliert werden – vielleicht war das Katalogformat für Recherchen nicht praktisch genug oder man wollte Eugénie Wilhelms Zeit effizienter nutzen. Dass es jedoch nicht ihre eigene Entscheidung war, geht aus ihrer Schlussnotiz eindeutig hervor. Ab 1968 führte sie ein zusammenfassendes Inventar, in dem Fotos nicht mehr einzeln, sondern gruppiert nach ihrer Abgabe im Archiv verzeichnet wurden. In seiner digitalisierten Form stellt der Katalog heute allerdings eine wahre Fundgrube dar. Er bildet eine der Grundlagen für eine Datenbank, in der wir im Laufe des nächsten Jahres alle Daten des Fotoarchivs zusammenführen wollen und die wir hoffentlich 2026 online zur Verfügung stellen können. Wir wollen dabei aber nicht vergessen, einen Moment innezuhalten und die neunjährige Arbeit an diesem Katalog zu würdigen. Er ist ein Zeugnis von Eugénie Wilhelms ruhiger und konzentrierter Arbeitsweise, die sie sich in ihrer 40-jährigen Tätigkeit im Museum konstant bewahrt hat. Sicherlich eine Eigenschaft, an der wir uns in unserer schnelllebigen Welt heute manchmal ein Beispiel nehmen könnten.

Am Ursprung des Sammlungsinventars

Ein zweites wichtiges Dokument, das Eugénie Wilhelm während ihrer Museumslaufbahn anfertigte, ist ihr Sammlungsinventar. Es handelt sich dabei um eine Liste aller Objekte, die nach und nach in die Sammlungen des Museums aufgenommen wurden. Das Werk wird auch heute noch regelmäßig zu Rate gezogen, wenn es zum Beispiel darum geht, die Herkunft eines bestimmten Objekts zu klären. Neben der Auflistung aller Objekte der Sammlung besteht die wichtigste Funktion des Inventars darin, jedem Objekt eine eindeutige Nummer zuzuordnen. Eugénie Wilhelm notierte in ihrem Inventar zuerst die Inventarnummer, dann das Datum der Aufnahme, die Provenienz und schließlich eine kurze Objekt-beschreibung. Diese summarische Liste fertigte sie anhand der Rechnungen und Schenkungsurkunden an, auf denen sie ebenfalls die jeweilige Inventarnummer vermerkte. Auch heute noch werden Inventarnummern auf diese Art vergeben. Im Unterschied zum Katalog der Fotografien tippte sie das Inventar auf ihrer Schreibmaschine, so wie die meisten Dokumente, die sie anfertigte. Ihre maschinengeschriebenen Dokumente wurden im Museum so sehr geschätzt, dass ihre Schreibmaschine, eine Underwood Standard, in die Sammlung des Hauses aufgenommen wurde. Ihr strategischer Einsatz von Unterstrichen und rotem Farbband macht ihre Dokumente auf Anhieb erkennbar, ganz zu schweigen von ihren spitzen Kommentaren, die sie immer dann einfügte, wenn die Sammlungsbeauftragten ihrer Meinung nach nicht die notwendige Sorgfalt walten ließen.

Weit mehr als Listen

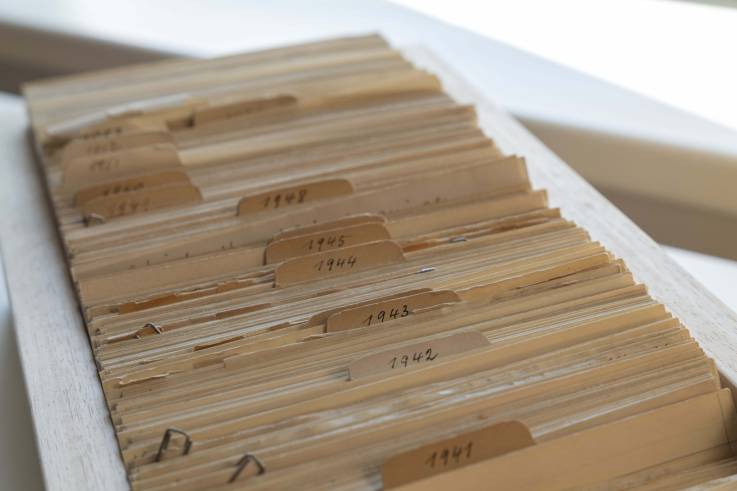

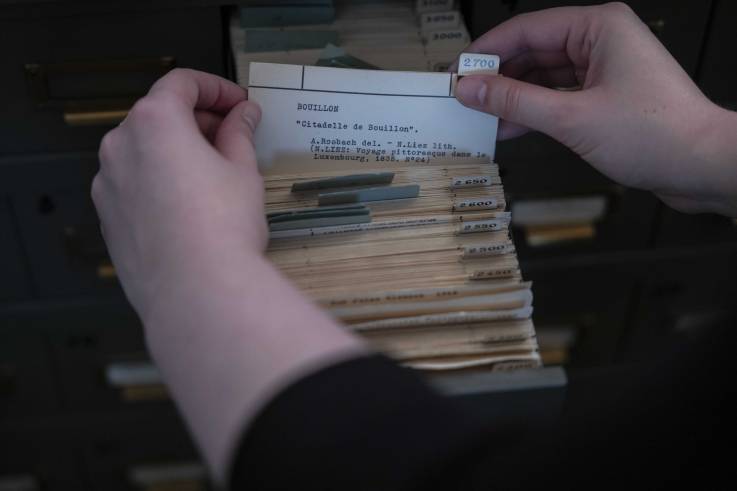

Ich lernte Eugénie Wilhelm zwar durch ihre Listen kennen, entdeckte im Museum aber nach und nach noch weitere Spuren ihrer Tätigkeit. Hierzu zählen ihre Publikationen über die archäologische Sammlung, ihr gezeichnetes Skulptureninventar, ihre Kartei und ihre Bilder. Gérard Thill würdigte sie in seinem Nachruf 1988 im Luxemburger Wort als das „lebende Inventar“ des Museums, und wir sind ihr bis heute dankbar für ihr großes Engagement.

Wer mehr über Eugénie Wilhelm erfahren möchte, ist herzlich auf eine Konferenz eingeladen am 26. Juni um 18 Uhr im Nationalmusée um Fëschmaart, bei der die Autorin des Artikels ausführlicher auf das gesamte „Leben und Wirken“ dieser bedeutenden Frau eingehen wird, dies im Rahmen des Archivmounts. Erfahren Sie mehr über das gesammte Programm unter: www.archives.lu

Text: Edurne Kugeler | Bilder: Éric Chenal, MNAHA-Archiv

Quelle: MuseoMag N° II - 2025